Vou começar pelo desconforto — porque marketing que não provoca, adormece.

Chamamos de social media algo que não é social e não é mídia. E repetimos isso há anos como se fosse um fato neutro, técnico, inquestionável. Não é.

É uma escolha semântica conveniente. E muito bem pensada.

O que é mídia, afinal? Antes de romantizar feed, precisamos lembrar o básico. Mídia, no conceito clássico, é um canal predominantemente unidirecional, com inventário delimitado, distribuição previsível e auditoria externa independente. TV, rádio, jornal, revista. Você compra espaço, planeja, mede com terceiros. Sem auditoria externa, não existe mídia plena. Existe plataforma.

E o que é social? Social não é curtida. Social não é emoji. Social é exposição igualitária, possibilidade real de interação, ausência de curadoria hierárquica. Todos podem falar, todos podem ser vistos. A relevância emerge da relação — não da verba.

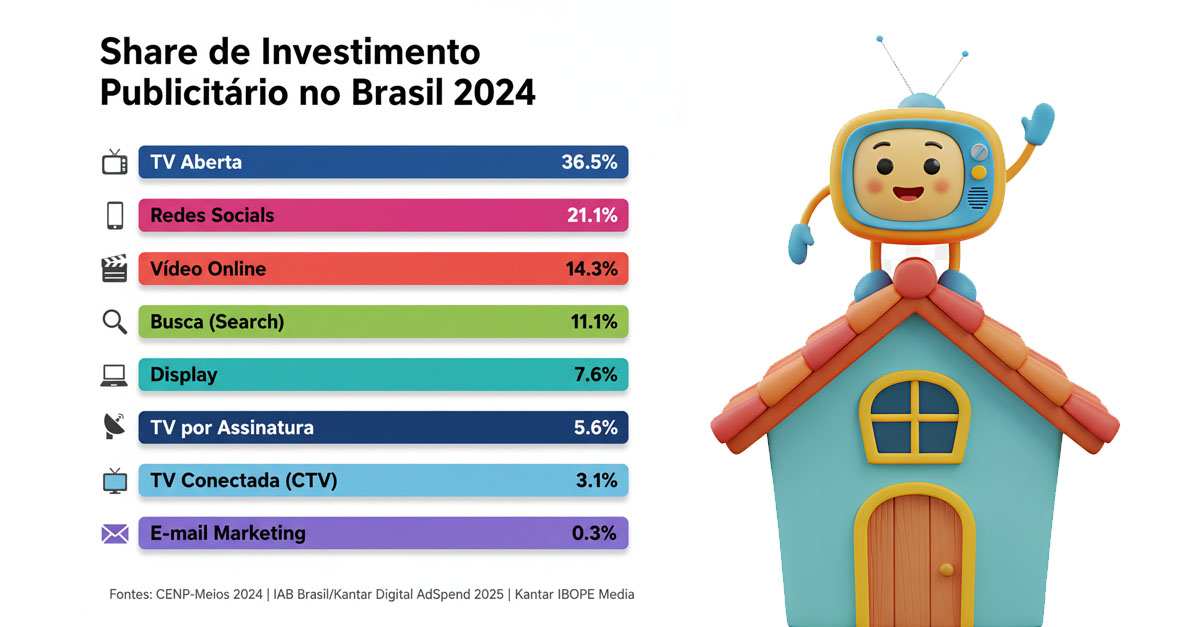

Onde as chamadas redes sociais falham? Elas não são mídia porque não garantem entrega, não oferecem previsibilidade, não têm auditoria externa real. E não são sociais porque o alcance é assimétrico, a visibilidade é curada por algoritmo, quem paga fala mais. Ou seja, não há igualdade, não há neutralidade, não há praça pública.

“Social” e “media” são álibis semânticos. As plataformas usam esses termos como aval para fingir imparcialidade, liberdade de opinião e alcance mensurável. Quando convém, dizem que são neutras.

Quando vendem anúncios, dizem que são mídia eficiente. Quando o conteúdo causa dano, dizem que não são responsáveis. Editor sem responsabilidade. Mídia sem auditoria. Praça pública privatizada.

O melhor negócio do mundo: elas não gastam um centavo para criar conteúdo, não assumem risco editorial, não investem em curadoria humana, controlam a distribuição, capturam dados e ainda operam com métricas definidas por elas, medidas por elas, auditadas por elas. O árbitro é dono do campo. E vende ingresso.

Então, o que elas são, afinal? São plataformas proprietárias de mediação algorítmica, mercados de atenção, sistemas de estímulo comportamental, muito mais próximas de uma TV programática emocional do que de mídia ou espaço social.

O erro do marketing é tratá-las como estratégia central. Rede social é ponto de contato, não destino. É canal tático, não visão de longo prazo. Quando vira protagonista, o marketing perde profundidade.

Conclusão (sem pedir desculpas): Chamar essas plataformas de social media não é inocente. É conveniente. Enquanto aceitarmos essa nomenclatura sem reflexão, aceitaremos métricas frágeis, confundiremos barulho com relevância e chamaremos dependência de estratégia.

Marketing de verdade não vive de feed. Vive de fluxo, coerência, intenção e responsabilidade.